Testo di Paolo Barosso

Giaveno è una piacevole e vivace cittadina adagiata in una conca all’imboccatura della Val Sangone: circondata da fitti boschi di faggi e castagni è rinomata per i funghi porcini, cui è dedicata un’importante fiera annuale.

La località, che deve forse il nome alla famiglia dei Gavii, in età romana proprietaria in loco d’una villa rustica con relativo podere (praedium Gavienum o, per il Casalis, vicus Gavensis), acquisì importanza nei secoli centrali del Medioevo quando, per concessione di Umberto II poi confermata da Tommaso I di Savoia, venne sottoposta alla signoria dei potenti abati della Sacra di San Michele, che vi esercitavano le prerogative di governo per il tramite di un castellano, ivi residente. Dal XIII secolo è attestato un castrum nella parte alta del borgo, poi trasformato dalla metà del XIV in cittadella abbaziale con cinta muraria intervallata da torri, alcune delle quali ancora visibili.

Dal 1374, per decreto papale, s’introdusse alla Sacra la commenda, che implicò il riconoscimento al conte di Savoia Amedeo VI, e ai suoi successori, del privilegio di nominare gli abati, cosiddetti commendatari, che, pur non risiedendo nell’abbazia, percepivano i cospicui redditi derivanti dalla gestione monastica. Giaveno venne così ricondotta sotto il dominio diretto dei Savoia, che l’accorparono alla castellania di Avigliana, alimentando le rivalità con il centro valsusino, meno ricco, ma più importante per il posizionamento strategico lungo la Strada di Francia e per i legami con i Savoia-Acaia.

Dal 1586, anno del primo soggiorno estivo del duca Carlo Emanuele I con la consorte Caterina di Asburgo Spagna, il Castello di Giaveno divenne meta delle villeggiature fuori porta della coppia ducale, desiderosa di allontanarsi di tanto in tanto dalla calura cittadina.

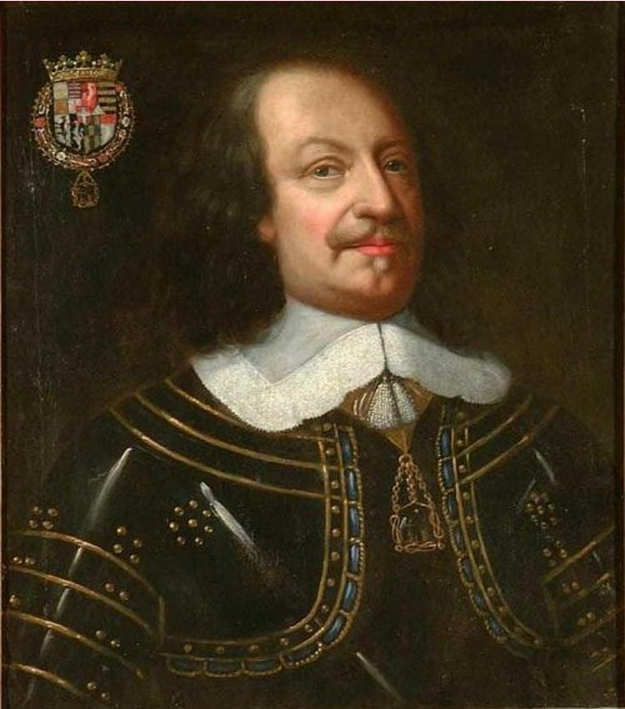

Fu però Maurizio di Savoia, fratello del duca Vittorio Amedeo I, avviato alla carriera ecclesiastica sin dall’età di 14 anni, quando acquisì il titolo cardinalizio (cui in seguito rinunciò per sposare la giovane nipote Ludovica), e investito nel 1611 della carica di abate commendatario della Sacra, ad intraprendere lavori di ammodernamento e aggiornamento stilistico del complesso fortificato, trasformandolo in residenza degna d’un principe, allietata da un vasto giardino punteggiato di fontane, zampilli e getti d’acqua. A quest’epoca risale il pur dibattuto intervento dell’architetto Carlo Morello, da taluni definito “pavese”, da altri “piemontese”, e la realizzazione dell’ampio parco, ricco di essenze botaniche, che estendeva per ben 17 giornate piemontesi.

Il gradevole Parco Comunale, voluto al principio del XX secolo da Francesco Marchini lungo il corso del torrente Ollasio, è solo un ricordo della vastità e bellezza del parco sabaudo, di cui rimane memoria nell’evocativo Mascherone di gusto manieristico, rivelante suggestioni di ville laziali, scolpito in pietra di Chianocco dal picapère Giacomo Fontana nel 1622, ora collocato nell’area antistante il Municipio, già palazzo Marchini (appartenuto in passato ai Molines, aristocratica famiglia d’origine spagnola), e funzionante come fontana. L’immagine dell’antico castello di Giaveno, di cui non si rinvengono disegni nemmeno nel Theatrum Sabaudiae, si riflette nel modesto “palazzotto” a tre piani, che ne occupa oggi lo spazio e che è il risultato di rifacimenti ottocenteschi.

Tra le testimonianze più significative del sistema fortificato della Giaveno medioevale, oltre alle torri superstiti della terza cinta muraria, suscita curiosità la Torre Marion, nota anche come Palazzo Alto, inserita in un complesso edilizio appartenuto ai nobili Bevilacqua, che lo fecero ammodernare nel Seicento organizzandolo attorno all’antica casaforte del Paschero, da alcuni ritenuta una cascina fortificata, archetipo degli edifici rurali della zona, risalente al principio del XIII secolo, quando s’instaurò la signoria degli abati clusini sul comune.

La torre prende il nome da Marion Delorme, cortigiana francese vissuta nel XVII secolo che fu protagonista degli intrighi di corte al tempo di re Luigi XIII. Marion, celebrata come donna bellissima e dal fascino conturbante, si legò sentimentalmente con il marchese di Cinq-Mars, favorito del re, con cui si sarebbe segretamente sposata. Coinvolta nella congiura ordita dal Cinq-Mars e da altri complici in accordo con il partito filo-spagnolo e il fratello del re, Gastone, contro lo stesso sovrano e il potente cardinale Richelieu, nel 1642, dopo l’arresto dell’amato, venne fatta allontanare dalla Francia e riparò in Piemonte, dove, per l’interessamento del cardinale Maurizio di Savoia, fu accolta a Giaveno nella residenza dei nobili Bevilacqua, che per l’occasione rimisero a nuovo le stanze della torre che oggi porta il nome di Marion.

Insofferente e irrequieta, malgrado i passatempi organizzati in suo onore dal cardinal Maurizio, la Delorme, ricevuta notizia dell’avvenuta decapitazione del Cinq-Mars, fece ritorno a Parigi dove trasformò la sua abitazione nel ritrovo abituale degli attivisti della Fronda, attirandosi le ire del cardinal Mazzarino, che nel 1650 ne ordinò l’arresto. Secondo la versione ufficiale morì lo stesso giorno dell’ordine di arresto, ma la fine in circostanze non del tutto chiare di una donna così bella e celebrata favorì il sorgere di voci e congetture, di chi la volle sopravvissuta e in fuga lontano da Parigi. La sua figura, proiettata in una dimensione quasi leggendaria, alimentò la fantasia di romanzieri e compositori, come Amilcare Ponchielli che nel 1885 mise in scena l’opera lirica Marion Delorme su libretto di Enrico Golisciani, a sua volta tratto dal dramma in versi di Victor Hugo.

Riferimenti bibliografici:

Atlante Castellano. Strutture fortificate della Provincia di Torino, AA.VV., Celid, Torino, 2007

Giaveno nell’arte e nella storia, Brugnelli Biraghi/Manino/Massara, Celid, Torino, 1993